Oleh Timoteus Rosario Marten

|

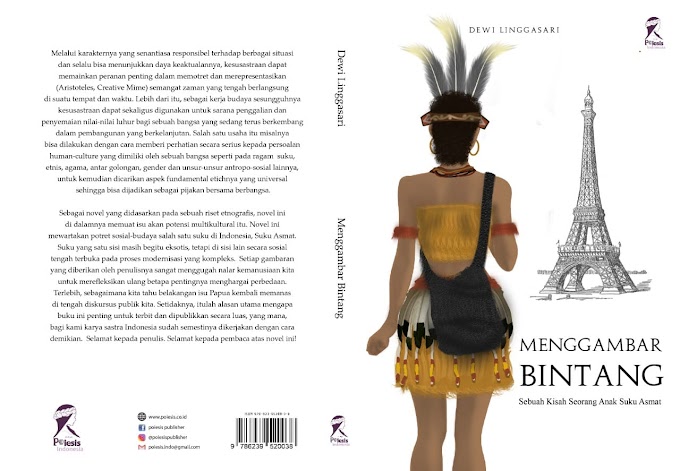

| Doc. Kompasiana.com |

“Apa

pendapatmu tentang kematian?”

“Saya

tak bisa berpendapat. Intinya itu kehidupan manusia fana!”

“Tapi

secara spesifik bagaimana?”

“Seandainya imanmu tak goyah...!!!”

Potongan

dialog pembuka percakapan ini semacam teman perjalanan pulang antara Aku dan

Natalia suatu petang. Ketika itu riuhan Jayapura tak kami hiraukan.

Kami

pulang jalan kaki selepas menonton konser band Black Brothers. Jaraknya hanya selangkah saja dari kompleks

perumahan kami. Maka kami memilih berjalan kaki.

Dialog

kami makin ke sini ketika menyentuh persoalan serius. Persahabatan, cinta dan

kematian. Diselingi gurauan dan mop

Papua. Sesekali tawa berlomba ria dengan desingan mobil dan motor di tepi

jalan.

Waktu

menunjukkan pukul tujuh malam. Ayam-ayam mulai kembali ke sangkarnya. Sementara

bulan tak tampak di langit.

Belum

sampai lima ratus meter, dengan langkah yang mantap, Natalia berubah tingkah.

Raut mukanya seperti menyimpan cemas.

Ia

melihat-lihat di sekitar rumah penduduk. Napas panjang. Entah siapa yang

disasar.

Hamparan

tanah merah berdebu dan rumah-rumah warga tampak jelas ketika lampu-lampu rumah

bersinar terang. Natalia menengok ke kiri dan kanan. Aku makin penasaran.

“Kawan

sorry ee. Saya menunggu teman angkatan

semasa SMA. Nanti dia mengantarku pulang.”

Begitu

ujar Natalia dari balik bibir merah jambu sembari menggulingkan lengan

kemejanya. Bibir yang merona memikat jiwa yang merdeka.

“O,

ya santai. Tak masalah,” jawabku sekenanya.

Duarrttt!!!

Duarrr!!!

Tiba-tiba

bunyi motor dari arah belakang menghampiri kami. Pria jangkung berkaos hitam

dan celana pendek bersaku empat muncul.

Siapa

gerangan? Aku tak menaruh curiga atau prasangka. Sebab Aku harus memaklumi

bahwa Natalia adalah gadis polos, lugu dan tidak dungu. Ia adalah perwujudan

“pribadi yang lain” bagiku.

“Oh,

rupanya ini pria yang disebut Natalia teman angkatan!” Aku membatin.

Aku

lantas membuang senyuman padanya. Kerlingan mata tertuju pada aura sahaja di

balik cahaya petang.

Aku

melempar pandangan seakan tak mengetahui hubungan keduanya. Sementara dua

makhluk ini beradu pandang. Terbaca dari mimik ramah masing-masing. Memang

demikian adanya.

“Kawan,

kamu ojek saja. Sorry ya,” kata si

pria tadi sembari merogohkan saku celananya dan mendekatiku.

Sedianya

dia menanyakan kepada Natalia ihwal pertemanan kami. Entahlah soal yang lain.

Tapi lazimnya bila dua pria bertemu bersamaan dengan seorang perempuan, yang

satunya memperkenalkan diri. Pun sebaliknya. Atau Natalia yang memperkenalkan

Aku ke dia. Masalah selesai.

Sejurus

kemudian...

“Berapa

ojek, Bu?” tanyanya kepada seorang ibu paruh baya penjual minyak tanah di tepi

Jalan Ahmad Yani.

“Biasa,

to. Lima belas ribu,” jawab ibu tesebut dengan ramah sambil berkedip-kedip dan

mengangkat kedua alisnya.

Rupanya

itu bahasa kode. Tapi Aku tak menghiraukannya. Pikiranku terusik oleh

pertanyaan retoris. Semacam sikap skeptis dan rasa ingin tahu tatkala suatu

ketika Aku melakukan kerja jurnalistik.

Meski

kini Aku beralih profesi menjadi penulis lepas dan ghost writer, dan Natalia sebagai guru, toh naluri jurnalistik

masih melekat dan begitu dekat tatkala membaca drama ini.

Pria

jangkung misterius itu lalu memberiku ongkos ojek. Aku tak berkutik. Tapi tetap

mendelik.

“Sorry, kawan!” ujarnya melempar seutas

senyuman.

Aku

pun menerima uang pemberiannya. Namun uang itu hanya beberapa lembar saja.

Sepertinya hanya dua lembar uang kertas dua ribu rupiah.

Sementara

Natalia sahabatku membisu. Seakan dihipnotis malam. Ia berdiri mematung.

Sorotan matanya laksana elang laut yang menyimpan kalut.

Mengenakan

kem kotak-kotak dipadukan dengan celana levis abu-abu membuat perempuan ranum

itu tampak macho. Indahnya ciptaanmu, Tuhan!

Aku

tak habis pikir. Natalia tak pernah bercerita sebelumnya. Padahal semalam aku

bersamanya ke pasar malam. Seperti biasa kami pulang berduaan. Sesekali

bermesraan dan bertukar gagasan. Hingga pulang dinihari menuju rumahku. Malam

jadi milik kami pada satu atap tanpa sekamar.

Meski

dari balik gaunnya yang menampakkan lukisan mahasempurna karya pelukis Yang

Abadi, hati dan pikiranku tetap berfungsi. Mereka pasti sudah...

Tidak!

Aku mengerti batas kewajaran pertemanan. Suara hati terus menggema di jiwa

pengembara nusa tenggara.

Pria

jangkung itu lanjut men-starter

motorya. Asap membumbung menghambur dan bercampur debu. Disertai suara knalpot

yang dimodifikasi bagai motor pembalap.

“Lia,

Lia, sabar dulu!!

Aku

mencegahnya. Bukan bermaksud menahan agar dirinya berhenti berjalan. Toh waktu

terus berjalan. Itu pilihannya. Dan semua pilihan mempunyai risiko.

“Ada

apa, Roy?”

“Kalian

sudah cerai, kan?"

“Hushh!!

Mungkin terbawa mimpi, ya?”

“Aku

cuma memastikan saja, Lia. Aku tak mau menjadi saksi di meja hijau kelak."

"Apa

pedulimu?"

"Tak

lebih sebagai sahabat!"

"Ah,

ini duniaku dan bukan pilihanmu."

"Baiklah,

tapi..."

"Tapi

apa?"

"Aku tahu Mendra suamimu saban hari menjemputmu

di tempat kerja.”

"It is not your business," katanya

dengan bahasa Inggris dialek kampung.

Lalu

ia tertunduk malu-malu. Diam tanpa kata. Tapi memendam aneka persoalan. Seperti

Bunda Maria ketika menerima kabar dari malaikat Gabriel dan menyimpan semua

perkara dalam hatinya.

Aku

kemudian berjalan pelan. Kuusap keringatku karena lelah berjalan lima puluh

meter menikmati panorama Jayapura City.

Ah,

lupakan saja pria asing ini. Toh tak menambah wawasan dan teoriku tentang

psikologi kepribadian.

Yang

ada di pikiranku cuma Natalia, Natalia dan Natalia. Namanya adalah napas dan

pikiranku.

Perempuan

ini agak rewel. Tapi menurutku ia komunikatif, cerdas dan punya wawasan terbuka.

Ia kerap membagikan pengalamanya. Namun malam ini tak pernah sedikit pun yang ia

ceritakan sebagaimana mestinya.

Sepuluh

tahun Aku mengenal penyuka warna cokelat ini. Begitu pula Aku dikenalnya

sebagai sahabat dan penghibur kala merana.

Seiring

berjalannya waktu, ia berubah tingkah. Biasanya jika punya masalah ia kerap

meminta pendapatku. Tapi tidak untuk malam ini. Jayapura jadi saksi.

Begitulah

manusia. Waktu terus berubah dan manusia pun tak mau ketinggalan. Tapi cerita

yang tercerai-berai ‘kan tetap abadi.

Kudekatkan

diri padanya. Kutempelkan telinganya di dekatku. Seerat ikatan tali kasih.

“Sebenarnya

Aku juga mencintaimu, Lia!”

“Hah?”

Lalu

ia menunduk haru. Tapi berat mengeluarkan senyuman. Sepenggal kalimatku seolah

bagai humor khas yang muncul secara spontan.

Ia

mendesah. Aku bisa menghitung desahan napasnya yang tak karuan. Berada di

antara dua pilihan dalam situasi yang tak menguntungkan adalah perkara yang

susah-susah mudah.

***

Sekejap

mereka menghilang. Suasana berubah menjadi tiga ratus enam puluh derajat. Ombak

pantai Kupang tak lelah menghantam cadas. Buih-buihnya menghempas jejak kaki

kami.

Segelas

kopi panas kuteguk. Penuh dalam. Bunyi bibirku yang menempel di mulut cangkir

memecahkan keheningan kedai kopi Tante Monika.

Seteguk

demi seteguk kuseruput. Dalam tradisi kami ihwal meminum kopi, menyeruput

jangan terlalu kebut. Maka maknanya akan menyata.

Kuambil

koran malam. Berita siang dari pojok kota tua, kedai milik Tante Monika. Kubaca

perlahan-lahan. Ada tanya juga.

Kolom

metro kota menyajikan berita yang sebenarnya lumrah di Kota Jayapura. Soal

perceraian.

Pengadilan

Agama menangani kasus-kasus perceraian sepanjang tahun 2017, sekitar seratus

delapan puluh kasus banyaknya. Ini lumrah di kota dengan heterogenitas dan

kesibukannya yang menggila.

Tapi

...

“Ada

apa, Anak muda?” tanya si ibu pemilik warung kopi.

“Tidak

ada masalah, Bu!” sahutku setengah menelan ludah.

Lagi

Aku membuka situs berita lokal. Kubaca perlahan-lahan dan penuh hati-hati.

“Perempuan dua anak yang

diketahui bernama Natalia tewas dilindas dump truck bersama lelaki paruh baya

di kawasan Taman Mesran.” Tulis situs ini pada teras beritanya.

“Ah,

Aku tak percaya. Ini hoax, berita

bohong.”

Semakin

kubaca, semakin benar informasinya, ketika beberapa menit yang lalu tertulis

berita kecelakaan bukan tunggal.

“Natalia!!!”

Natalia!!”

“Ada

apa, Anak?” tanya Tante Monika lagi.

Ia

kaget setengah mati. Apalagi Aku.

“Ceritanya

bagaimana, Roy?” Tanya Mendra setengah napas panjang dan berlari kecil ke

arahku.

Oh

Tuhan, Aku tak melihat Mendra dan dua anaknya, Mawar dan Eddoz yang muncul

bagai penampakan cahaya kemilau.

“Aku

baru datang mengeceknya, Kawan!”

“Sebelum

meninggal kamu bersama dia?”

“Tiga

puluh menit yang lalu!”

“Siapa

yang memboncengi dia?”

“Bosnya!”

“Hah,

apa?”

Sontak

Mendra mengayunkan tangan gempalnya untuk menjotosku. Tapi dengan cekatan juga Aku

mengendalikan diri dan emosiku. Tangan tak jadi mendarat. Meleset.

Mama,

Mama, Mama!!! Dua anak Natalia histeris. Teriakannya menjadi-jadi ketika

semakin yakin bahwa perempuan naas yang terbujur kaku adalah ibu mereka.

Tiba-tiba

kerumunan warga mengelilingi sepasang kekasih gelap ini. Tatapan bingungnya fokus

pada sosok kaku dan lemah. Aku mencium kaki Natalia sebagai penghormatan

terakhir. Ia berpelukan dalam kaku dengan

pria idaman lain itu.

Sementara

ban mobil truk pengangkut kayu dari perbatasan menggilas ganas. Ban mobil tak

hiraukan pelukan dua sejoli yang terjerat cinta sesaat tersebut. Cinta terbagi adalah

kawan maut.

Lalu

rombongan polisi kota berdatangan melakukan olah tempat kejadian perkara. Mata

Mawar, Eddoz dan Mendra mendadak sembab. Linangan air mata tak tertahankan dari

tiga anggota keluarga ini (*)

@Jayapura, 26 Mei 2017

0 Komentar