Oleh; Tandi Skober

Fafisu saswar ku bena ro Pasir Putih,

syambilab isyof fioro imnisra bom Umsini.

Na byekakop beyuser ro wamo Manokwari,

Ifar maimnis rusa bero abris Rendani.

(Kisah kasih kita di Pasir Putih,

teguh abadi seperti Gunung Umsini.

Akan terukir lintas angin Manokwari,

berlari bagai rusa di rumput datar Rendani.)

SUARA ini meski samar selalu hadir di telinga Karel Yewun. Lirih. Mengalir dan sendu. Dan ini amat dinanti Karel setiap kali bulan purnama melintasi lengkung langit pantai pasir putih Papua-Manokwari. Seperti malam ini, dan juga ratusan malam sebelumnya, Karel Yewun, lelaki berusia senja itu tetap duduk di hamparan pasir putih, menatap bulan purnama yang merangkak di kaki langit malam, mencahayai pulau kecil Marsinam. Ia kumpulkan pasir, menatanya lantas berteriak:

"Kitorang hilang! Laut telan saya punya maitua! Derisna kembalilah ke Tanah Papua."

Itu nama istrinya. Dan itu pula yang ia teriakkan ulang di istana pasir itu, terus-menerus. Di sini ada derita dan penantian panjang yang meletihkan. Meski begitu Karel percaya bahwa Derisna itu masih ada di suatu tempat, entah di mana. "Tuhan tentu tidak tidur," bisiknya seraya pelan-pelan menabuh tifa, "Suatu saat Derisna pasti dilepas dari persembunyian takdir."

Karel tengadah mencari Tangan Tuhan. Tapi, seperti ratusan malam sebelumnya,

ia cuma melihat kesunyian bulan purnama. Dan didekapnya tifa, ditabuhnya amat teratur mengiringi nyanyian sunyi lelaki tua di tepi laut: "Fafisu saswar ku bena ro Pasir Putih, syambilab isyof fiaro imnisra bon Umsini, Na byekakop beyuser ro wamo Manokwari, ifrar maimnis rusa bero abris Rendani."

(2)

ITULAH deret kalimat yang kutulis atas nama negeri sunyi Kasuari. Mungkin sebuah catatan kecil. Tapi selalu saja imajinasiku macet. Dan tak pernah bias saya selesaikan, meski cuma dalam format cerita pendek. Soalnya, "Karel Yewun itu tidak sekadar cerpen," ucapku untuk diriku sendiri, "Ini sejenis nestapa manusia ketika jembatan kinasih ambruk dan trauma prahara tanah Papua masih melintas-lintas."

Benar, Karel Yewun tak sekadar cerpen! Adalah lelaki berusia senja yang dengan cara aneh memasuki garis nasibku dan menggiringku pada perumitan lakon kisah kasih yang tidak kumengerti.

Awalnya cuma saling pandang di dermaga pelabuhan Manokwari, Papua. Sore itu sorot matanya tajam. Menatapku hangat. Ia memanggul pohon pisang dan berkali-kali menepuk bahuku. "Bapak apa lihat saya punya maitua-kah?" tanyanya, "Namanya Derisna. Kapal ini pasti membawa Derisna. Bapak bias tolong saya bawa ke atas kapal. Nanti Bapak boleh ambil saya punya pisang."

Sesaat saya terhenyak. Hari pertama di bumi Papua menjadi amat spesial. Saya mengangguk. Dan kubawa lelaki tua itu ke atas kapal. Tapi, nihil! Perempuan itu tidak ia dapatkan. "Ah, Tuhan belum melepaskan maitua-ku," ucap lelaki tua itu lesu. Dan dengan langkah lunglai ia tinggalkan saya begitu saja.

Tentu saja saya kecewa. "Ah, tak mesti kecewa, Skober," ucap Inyo Koirewa, teman sekantorku, "Karel Yewun memang aneh. Setiap kali kapal berlabuh dipastikan ia ada di dermaga kapal. Ia yakin kapal itu membawa istrinya pulang."

Saya manggut-manggut. Tidak cuma di Papua, di hampir semua negeri kadang didapatkan orang-orang aneh. Tapi, Karel tidak cuma aneh juga cenderung absurd. Ini saya ketahui minggu siang, di sebuah bukit Jipang. Di sini saya lihat Karel duduk di akar pohon matoa. Matanya sunyi menatap dua tiang bendera yang dibuat dari bambu.

Saya terkejut. Soalnya bendera yang dikibarkannya itu adalah selendang motif mega mendung Cirebonan dan satu laginya bendera sapu tangan bermotif Tifa Papua. Dua bendera itu meski lusuh dan kumal tapi masih memiliki pesona kultural.

Karel Yewun juga terkejut ketika bahunya saya tepuk. "Apa kabar Paitua?" sapaku.

Lelaki itu berdiri. Tubuhnya gemetar. Mulutnya terkatup rapat. Menggigil ketakutan. Ia segera mundur, membuat jarak denganku. Saya saksikan matanya menyiratkan rasa takut yang luar biasa. Ia cepat-cepat mencabut dua tiang bendera itu sekaligus. Usai itu. Karel memeluk kakiku, erat-erat. Meratap, "Ampun, Bapak. Derisna itu maituaku. Ini Cuma bendera kami punya cinta. Betul, Bapak. Saya adalah Irian, ikut Republik Indonesia, anti Nederland. Biarkan kami hidup. Ampun, Bapak. Ini bukan bendera Bintang Kejora, Bapak."

Bah! Apa sebenarnya yang terjadi? Ini membuatku terbingung-bingung. Saya duduk berhadap-hadapan. Saya pandang amat dalam matanya itu. Ia menunduk, memegang erat dua bendera itu. Saya sadar, dalam diri lelaki ini ada trauma masa lalu. Trauma dan rasa takut yang tidak bisa ia taklukkan.

"Tolonglah, Bapak," ucapnya lagi, "Derisna itu hidup saya. Bapak boleh ambil saya punya pisang, tapi beri kami hidup, Bapak."

Saya menghela napas dalam-dalam. Ada duka yang sulit saya tulis dengan tinta berdarah sekalipun. Terlebih lagi ketika lelaki tua itu menciumi selendang mega mendung. Ia menangis. Meratap. Menyebut nama Derisna terpatah-patah.

Saya pegang kedua tangannya, "Pandang mata saya, Paitua," ucapku, "Nama saya Tandi Skober. Cuma pegawai Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Baru dua tahun di sini, Bapak... Paitua tidak usah takut."

"Bapak itu pendatang? Jawa-kah?"

Saya mengangguk. Tapi, Karel mundur beberapa meter. Saya makin tak mengerti. Saya coba merogoh kantong celanaku, berniat mengambil rokok. Anehnya, ia terbelalak. Ia melihat kantong celanaku. Dan ketika mancis korek api bentuk pistol-pistolan itu saya keluarkan, lelaki itu langsung lari, seraya berteriak, "Ampun Bapakkkkkkk!"

Lari, lari, dan terus lari!

Ini aneh!

"Itu tak aneh," ucap Robert Kawer suatu sore seraya memandang pantai pasir putih Manokwari. "Sudah dua puluh sembilan tahun Karel ditelikung trauma masa lalunya."

"Sudah dua puluh sembilan tahun?"

"Betul, Bapak. Tepatnya sejak 1969."

Saya sedot kretek dalam-dalam. Kulayangkan pandang merayapi pantai indah ini. Dan astaga, di ujung selatan Pantai Marsinam saya lihat Karel Yewun.

"Itu Karel, kan?"

"Betul. Di kota ini cuma ada satu lelaki tua yang selalu membawa tiang bendera, ke mana pun pergi. Istrinya itu anak tentara Jawa."

Saya mengangguk. Dan pelan-pelan saya melangkah mendekati Karel. Di sini, ternyata ia sedang membuat rumah-rumahan dari tumpukan pasir. Dua tiang bendera ia jadikan pilar pembatas `istana pasir` itu.

Ia tampak ceria. Saya dekati tapi ia tak peduli. Bahkan kini dituturkan menolog sunyi. "Kisah kasih kita, Derisna adalah pasir putih tanah Papua. Laut akan menjadi pengikat cinta, dan ombak menjadi tikar harapan masa depan kita."

Sesaat ia tersenyum. Ia sepertinya sedang membelai anak-anak rambut Derisna. "Ah, tidak," ucapnya lagi, "Mustahil Abang tinggalkan tanah ini. Negeriku adalah pasir putih. Indah setiap kali disentuh cahaya matahari. Kukuh bagai deret Pegunungan Arfak. Dan? Ah, kamu salah, Derisna. Ini istana pasirku. Kamu lihat kan?"

Karel tertawa. Ia kumpulkan pasir sebanyak-banyaknya. Dan dengan amat cekatan tumpukan pasir itu dibentuk sedemikian rupa laksana istana mewah. "Lihat istana ini, Derisna. Kita akan membangun rumah mewah di tepi laut. Hingga setiap bangun pagi kita akan melihat batas langit, mendengar suara ombak dan merasakan sentuhan angin pantai dari Pulau Marsinam. Lihat, Derisna."

Kini lelaki itu merenggangkan tangan lebar-lebar. "Lihat ini Papua, Derisna. Luar biasa, indah. Tuhan menciptakan Papua dari permadani hijau Nirwana. Maka kabarkan pada orang tua kamu bahwa kamu dipersunting lelaki surga bernama Karel MP Yewun!"

Saya hela napasku, dalam-dalam. Ekspresi wajah Karel amat impresif. Tapi itu cuma sesaat. Pada saat lainnya, lelaki itu mendadak tengadah. Pesawat Merpati dari Bandara Rendani melintas meninggalkan suara gemuruh yang deras. Karel Yewun cemas. Dan, menutup telinganya rapat-rapat. "Pesawat iblis!" Karel berteriak. Ia cabut tiang bendera dan berlari amat kencang.

Saya geleng-geleng kepala. Masih sempat saya dengar teriakan Karel, "Lari, Derisna! Lari! Ayo lari! Itu pesawat setan! Biarkan istana pasir itu hancur. Kita harus lari! Kita tidak boleh mati. Lariiiii!"

Ketika saya ikuti, ternyata Karel bersembunyi di sebuah terowongan peninggalan tentara Jepang. Ia ketakutan. Dan ia memeluk sesuatu yang tak jelas. "Abang akan memelukmu, Derisna. Sampai kita tidak lagi mendengar suara maut itu. Iya, sayang. Abang akan tetap memelukmu.

Duduk kamu agak ke kiri, Derisna. Nah, di sini. Aman."

Hingga malam hari saya tidak bisa melupakan trauma psikomotik Karel itu.

Ada apa dalam diri Karel?

"Sudahlah, kamu lupakan kisah kasih pasir putih itu, Tandi," ucap Dikcy Gedy, teman sekantorku."

Ternyata sulit untuk dilupakan.

Sinar mata sunyi lelaki tua itu, ketakutan-ketakutan itu, dan menolong cinta itu mustahil saya lupakan. Saya ingin mempertemukan Derisna dengan Karel Yewun. Ini pun bila Derisna masih hidup. Caranya?

Saya kirim cerpen berjudul "Deritamu, Derisna" ke surat kabar terbitan Bandung. "Yang terhormat Ahmad Subbanuddin Alwy, saya harap cerpen ini bisa dimuat," ucapku lewat telepon interlokal, "ini demi humanisme global dari bumi Papua."

Alwy setuju. Cerpen dimuat. Dua hari kemudian, telepon di rumah berdering. Saya angkat kop telepon.

"Ini 0986212646, Manokwari, rumah Bapak Tandi Skober?"

"Ya, saya sendiri," jawabku.

"Nama saya Frederich," ucapnya bersemangat, "Kapten Infanteri Frederich MF Yewun. Saya baca cerpen Bapak. Saya yakin Karel Yewun itu ayah saya. Ibu saya bernama Derisna."

Bah! Luar bisa. Ini angin surga. "Ibu Derisna masih hidup kan?" tanyaku.

"Ibu sehat, Pak. Dan tetap menanti ayah." Suara itu agak tersendat. "Saya akan menjemput ayah."

(3)

KAREL Yewun menatap lurus kapal Rinjani yang bersandar di pelabuhan Manokwari. Sorot matanya tajam. Dan dari ketinggian bukit Jipang, lelaki tua bertelanjang dada itu tiarap. Lantas merayap di antara deret pohon Arokakia di atas tanah becek menuju bibir bukit. Setiap kali melewati akar-akar pohon raksasa itu, ia mendongakkan kepala menatap laut, kapal, dan deret Pegunungan Arfak. Persis di bibir bukit, Karel memeluk akar pohon besar matoa.

Di ujung atas pohon itu ada anggrek hutan eucaolitus. Ia ingin raih anggrek itu. Tapi mustahil. Sesaat Karel menghela napas. Tapi pada saat lain ia kembali menatap laut, kapal, dan deret Pegunungan Arfak. Hingga ketika sirene stoom kapalmemuncratkan suara khas, menyentak memasuki gendang telinganya, Karel pun berdiri dan berteriak: "Saya punya anak pulang!"

Teriakan lelaki tua, hitam keriting itu diucapkan berkali-kali. Ia lebarkan tangan seraya berteriak, "Ooooi.Fioro kwar kamam iwape. Romawa ayeja ibur ma dun ori" (Sudah lama ayah menanti. Kini anakku pulang membawa matahari). Dan Karel lari makin kencang bagai kijang. Menuruni bukit, menerobos hutan, menuruni bukit, memasuki Kota Manokwari. Di setiap langkahnya itu ia nyanyikan lagu "Madun Ori".

Di dermaga pelabuhan, saya jabat erat Karel Yewun. Ia menatapku. Dahinya berkerut.

"Bapak Skoberkah? Bapak orang baik. Tuhan memberkati Bapak. Apakah Bapak mau jemput Bapak punya istri?"

Saya tersenyum. Ia juga tersenyum. "Bapak bisa bawa saya naik ke kapal lagi kan?" pintanya, "Kapal ini pasti membawa saya punya maitua dan anak."

Saya mengangguk. Soalnya di belakang Karel ada wanita setengah baya, berkebaya batik motif mega mendung yang dipadu dengan selendang motif tifa Papua. Wanita itu adalah Derisna. Saya pegang bahu Karel.

"Coba Bapak lihat siapa di belakang Bapak," ucapku.

Karel Yewun membalikkan tubuhnya. Ia terpana. Derisna menunduk, menangis. Detik waktu berdetak. Dan? Ah, saya saksikan kisah kasih teramat manis untuk disimak. Kedua manusia yang terpisah 29 tahun itu berpelukan, berbisikan dan saling melepaskan rindu.

Sementara Kapten Infanteri Frederich MF Yewun yang berseragam tentara lengkap dengan senjata laras panjangnya, juga menunduk. Ia saksikan temu kasih kedua orang tuanya.

Frederich melangkah mendekati ayahnya. Karel Yewun menatap Frederich seraya masih memegangi wajah istrinya. Frederich menghela napas panjang. Ia ingin memeluk erat ayahnya itu. Itulah sebabnya ia menempatkan senjata laras panjangnya di belakang punggung.

Melihat senjata itu, Karel ketakutan. Tubuhnya gemetar. Keringat mengucur deras. Lantas, terduduk ambruk, memeluk kaki Frederich seraya meratap, "Ampun Bapak tentara. Ampun. Kami mau masih hidup, Bapak. Ampun." Air mata lelaki tua itu mengalir membasahi sepatu lars Frederich. Mengalir, menetes di tanah Papua.

Usai itu sunyi. Tak ada ratapan Karel Yewun. Lelaki tua di tepi laut itu mati.

Senyap. Saya kesal. "Seharusnya Frederich tidak berseragam tentara saat menjemput ayahnya itu," ucapku lirih.

***

Manokwari-Bandung, 1998-2000

Sumber; Media Indonesia - 2/20/00

Cerpen Kota Emas Karya IS Kijne Sebagai Penyangga Sastra Lokal Papua

7/19/2017 11:01:00 AM

Bentuk dan Implemntasi Nilai Pendidikan Karakter dalam Cerita Mitos Manarmakeri

7/19/2017 11:02:00 AM

Bentuk dan Kategori Khazanah Ekoleksikal Pengetahuan Obat Tradisional Suku Yali Papua

7/19/2017 11:05:00 AM

Kisah Seekor Kura-Kura Raksasa Tua dan Monyet-Monyet yang Rakus

5/12/2016 10:20:00 PM

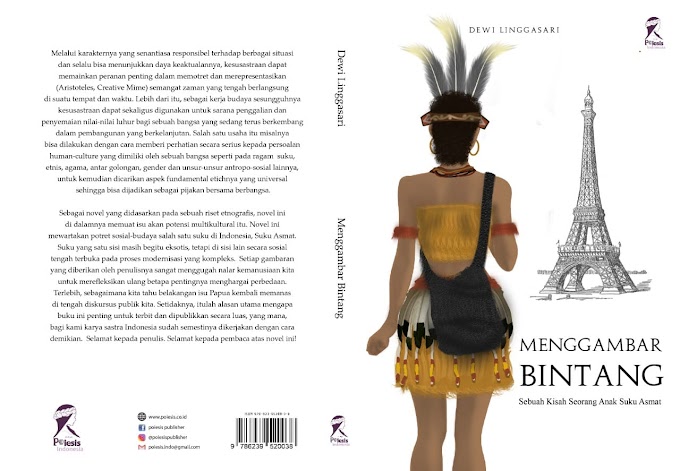

MENGGAMBAR BINTANG --Asmat Novel Etnografi

12/29/2020 09:36:00 AM

Pergulatan Batin Anak Negeri

6/09/2016 07:43:00 PM

Komik Hinocofu, untuk Pendidikan Rakyat dan Perubahan Kebijakan

6/10/2016 03:18:00 AM

3 Jurnalis Menulis Buku untuk Perempuan Papua

4/03/2015 04:53:00 AM

Trikotomi Kelas dan Ancaman Disintegritas Revolusi Papua

6/28/2017 04:15:00 AM

Sepotong Kisah dari Papua

3/27/2015 02:49:00 AM

Recent-Post

3/recent/post-list

Random-Post

3/random/post-list

Search This Blog

Labels

Created with by OmTemplates | Distributed By Gooyaabi Templates

0 Komentar